一个去中心化交易平台,处于尚未发币的状态,且具有大额融资情况以及惊人交易量,突然间,它就变成了加密圈里最热门的空投目标 。

巨额融资引发市场关注

这个叫做Hyperliquid的永续合约交易所,才刚拿到了6800万美元投资,这投资是由顶级风投Pantera Capital领投的。参与这一轮投资的当中,还有知名投资人Kathryn Haun所创办的公司呢。而此轮融资,让Hyperliquid的估值达到了15亿美元,还正式进入了加密独角兽的行列 。

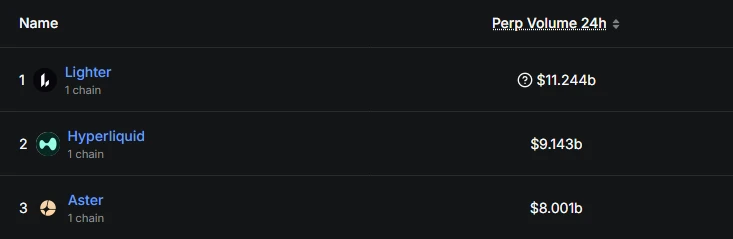

当巨额融资消息向外传出之后,交易者便纷纷涌入到该平台之中。从数据方面显示,Hyperliquid的24小时交易量冲破了110亿美元,这一数额超过了dYdX以及Asterix等老牌的去中心化交易所。而这种呈现爆发式的增长,主要是源自于用户对于平台未来空投的预期,众多交易者期望凭借提高交易量来获取更多的空投资格。

技术方案的核心优势

Hyperliquid的核心竞争力在于,其拥有自主研发的零知识证明技术,该技术被用于处理交易匹配以及清算过程,进而使得每一笔交易都能够在区块链上获得验证,这样的设计既保障了去中心化平台的可信度,又达成了接近中心化交易所的交易速度。

这个平台有着这样的目标,那就是去打造出一个交易场所,这个交易场所要兼具中心化交易所的速度以及去中心化平台的安全性,是那种永续合约类型的。Hyperliquid成功把去中心化交易所长期以来一直在面临的性能瓶颈问题给解决掉了,其方式是将复杂的计算过程转移到链下去处理,完了之后再把相应的证明提交到链上去进行验证 。

平台发展历程

进行了为期八个月封闭测试阶段的Hyperliquid,在今年10月2日,将其平台正式面向公众开放主网,从测试直至正式上线经历的整个过程里,该平台积攒了数量颇为可观的早期用户,进而为后续发展筑牢了坚实基础 。

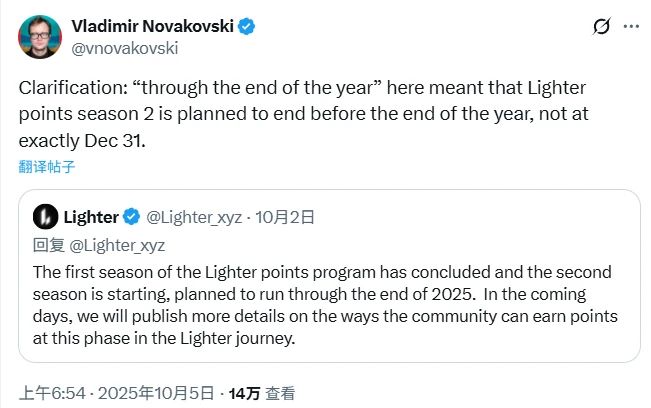

按Hyperliquid创始人Brian所讲,当前平台正开展第二季积分活动哟,这一季活动会在年底前完结,不过不会拖延至12月31日这个日子呢,这般明晰的时间表促使参与空投猎取的用户更有力气计划自身策略啦。

空投预期与时间推测

在最近一回俄语AMA活动里边,Brian做了暗示,第二季积分活动会持续到代币生成这事。再联系他以前在社交媒体上讲的“今年的假期会特别精彩”,社区基本上都推测空投没准在圣诞节那段时间开展。这样的时间点选择具有相当大的策略性,能把市场关注最大程度地吸引过来。

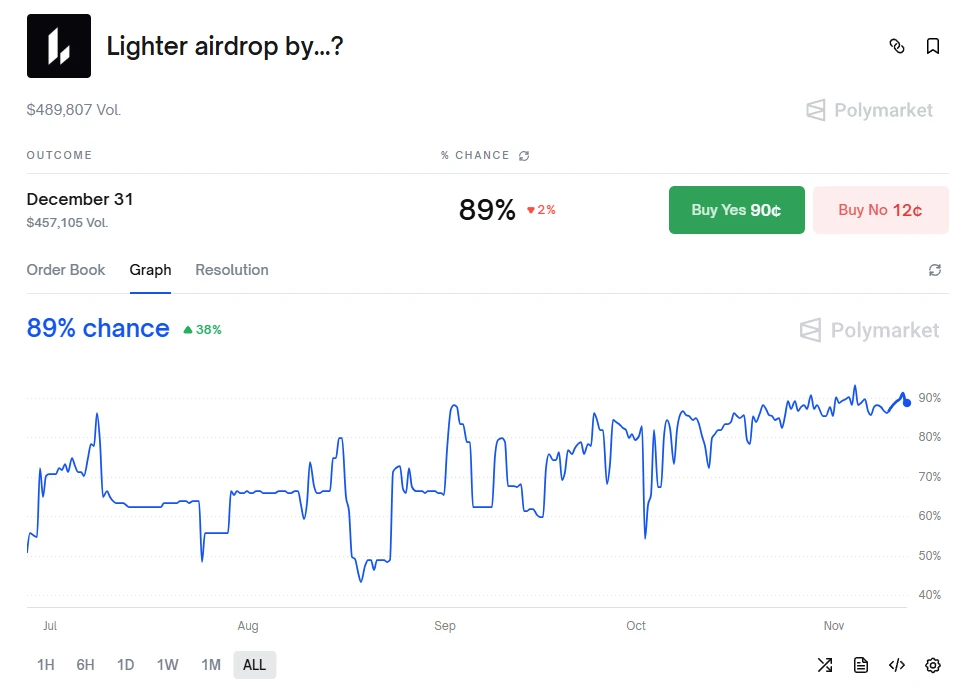

“Hyperliquid是否会在12月31日前完成代币发行”这一预测在预测市场平台Polymarket上,该平台上的数据支持这一判断中,市场给予肯定答案的概率高达89%,这种强烈的市场共识进一步推动了用户参与热情。

代币经济模型分析

依据已公布的信息,Hyperliquid代币经济模式里社区空投部分会占到总供应量的百分之五十,这属于一个颇为大方的分配举措,展现出项目方对早期用户的极为看重,其中已完结的第一季以及正在开展的第二季活动会分配总供应量的百分之二十五至百分之三十。

那就表明,当那作为当代的货币正式启动发行运行过程之际而已,参与了积分数值活动的那些使用者们有着期望能够获取到相当可观的那种投资之后所带来的回报的可能性。这样的一种进行设计的方式既是对早期给予支持的人群进行了奖励,同时也为该种代币在上市以后的阶段提供了充足的那种具备流动性质的条件。具备合理性情形的代币制作以及经济运行的模型为项目在漫长时期的发展状况奠定了良好的那种基础。

参与方式与策略建议

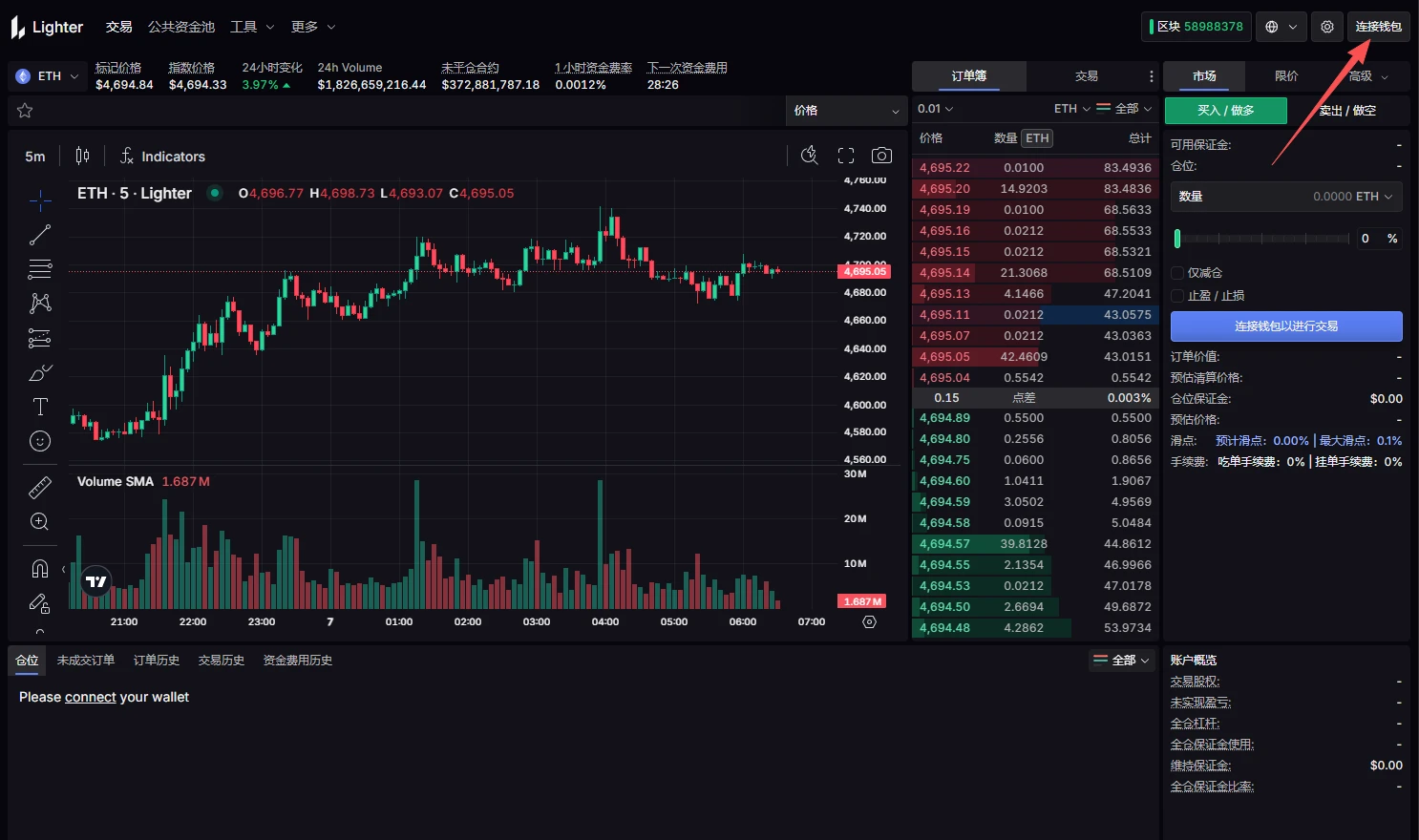

对于那些期望参与第二季积分活动的用户而言,首先得连接钱包,接着要在公共资金池中做出选择,挑选LLP产品并往其中存入资金,如此便能够正式开启交易去赚取积分了。当下最为奏效的策略乃是以最低的成本去获取最多的积分,而这就需要用户精心地去设计交易频率以及资金规模。

鉴于Gas费用以及交易成本的因素,用户理应妥善地安排交易的次数以及资金量。有一些经验丰富的空投猎手给出建议,推荐采用定期定额这种交易策略,它不但能够积累积分,而且还可以有效地控制成本。随着截止日期逐渐靠近,参与其中的用户务必要抓紧最后的机会。

众多去中心化交易所里,你觉得Hyperliquid能不能靠着它的技术优势以及慷慨空投策略出彩冒尖呢?欢迎在评论区阐述你的看法,要是认为本文有帮助,那就点赞并且转发给予支持呀!